La théorie keynésienne :

le rôle de l'État

Le rôle du déficit public

Si la théorie keynésienne a connu un tel succès c'est parce qu'elle a montré que l'État pouvait intervenir pour sortir le pays d'une crise économique. Nous allons présenter ici les principes sur lesquels s'appuient les politiques keynésiennes de relance par les déficits publics ainsi que leurs limites.

Nous nous placerons dans le cadre d'une une économie fermée où les moyens de production sont sous-utilisés de telle sorte que la production peut suivre la demande. L'égalité au niveau global entre l'épargne et l'investissement est toujours vérifiée.

E = I

Nous pouvons considérer trois groupes d'agents économiques, les entreprises, l'État et les ménages. L'égalité entre l'épargne et l'investissement s'écrit alors :

EM + ET = IE + IT

Où EM désigne l'épargne des ménages, ET celle de l'État, IE l'investissement des entreprises et IT celui de l'État. Nous avons supposé que les entreprises distribuaient tout leur revenu aux ménages, c'est-à-dire que leur épargne était nulle, et que les ménages n'investissaient pas.

On en déduit :

EM = IE + (IT − ET)

Or, si nous supposons l'absence de transferts en capital — c'est-à-dire de transferts à caractère exceptionnel — la différence entre l'investissement de l'État et son épargne n'est rien d'autre que le déficit public. Ainsi :

(1) EM = IE + D

Où D désigne le déficit public.

Dans une économie fermée, l'épargne des ménages est la somme de l'investissement des entreprises et du déficit public.

Supposons une fonction de consommation des ménages très simplifiée, de la forme :

CM = a.RM

où CM désigne la consommation des ménages et RM leur revenu.

Or :

RM = CM + EM

On en déduit :

EM = (1 − a)RM

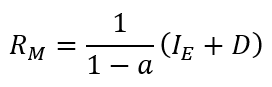

En combinant avec l'équation (1) on obtient :

Le multiplicateur keynésien s'applique à la somme de l'investissement des entreprises et du déficit public.

Ainsi, lorsque l'investissement des entreprises est nul ou insuffisant, le déficit public permet de maintenir le revenu des ménages, et donc la valeur ajoutée, à un niveau compatible avec le plein emploi.

Interprétation

La somme des épargnes de l'État et des ménages est égale à l'investissement global. Or, l'épargne nette d'un agent représente son enrichissement au cours de la période et l'investissement net représente son accumulation en termes réels au cours de cette même période. Puisque le déficit de l'État est égal à la différence entre son investissement net et son épargne nette, on en déduit que l'État peut relancer l'activité de deux manières :

- en contribuant à l'accumulation nationale ;

- en s'appauvrissant.

Le stabilisateur automatique

La stabilité des dépenses publiques leur confère un rôle de stabilisateur automatique de l'activité économique. En effet, les recettes de l'État sont étroitement liées à l'activité économique. C'est le cas de la TVA qui est liée à la consommation des ménages, c'est le cas de l'impôt sur le revenu même lorsqu'il y a un décalage entre le revenu et la perception de l'impôt, c'est le cas également des cotisations sociales qui sont liées aux rémunérations.

Ainsi, lors d'une récession, les recettes de l'État baissent, ce qui se traduit par un déficit public si l'État décide de maintenir le niveau de ses dépenses. Le plus souvent, les dépenses augmentent même du fait de l'accroissement des dépenses sociales comme l'indemnisation des chômeurs, ce qui accroît encore le déficit public. Ce déficit est un facteur de relance qui vient atténuer la récession.

Inversement, une hausse d'activité se traduit par un excédent budgétaire (ou une réduction du déficit) qui a tendance à ralentir l'activité économique.

Le financement du déficit public

L'endettement de l'État a pour contrepartie des créances, c'est-à-dire soit de la monnaie lorsque le déficit public est financé par une émission monétaire, soit des titres émis par l'État auprès du public, par exemple des bons du Trésor. Ces créances, qui deviennent la propriété des épargnants, ont une valeur qui n'est pas principalement fondée sur des actifs physiques mais d'abord sur la capacité de l'État à percevoir des impôts dans le futur.

Le mode de financement du déficit public joue un rôle important puisqu'un financement bancaire a des conséquences assez différentes d'un financement par émission d'obligations auprès du public.

Dans le cas d'un financement par emprunt auprès du système bancaire, le déficit public se traduit par une augmentation de la masse monétaire et une pression à la baisse sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire aussi par une incitation à la relance de l'investissement privé. C'est ce mode de financement qui agit le plus efficacement sur la demande puisqu'il agit à la fois directement par les dépenses publiques et, indirectement, sur l'investissement des entreprises par la baisse des taux d'intérêt.

Lorsque le déficit public est financé par des emprunts auprès du public, l'offre de titres de l'État vient en concurrence des titres émis par les entreprises, ce qui met une pression à la baisse sur leurs prix, c'est-à-dire ce qui tire les taux d'intérêt vers le haut. Dans ce cas, l'investissement privé est freiné par la dépense publique et l'on parle d'un effet d'éviction. Le rôle de l'État peut alors être illustré par le schéma suivant du circuit économique où n'apparaissent que les flux monétaires :

La dette publique

Lorsque le déficit public est couvert par des emprunts auprès du secteur privé, se pose la question de la viabilité à long terme de l'endettement de l'État si l'insuffisance de l'investissement privé se prolonge. En effet, à chaque période, la dette publique va croître du montant du déficit mais l'État doit également payer des intérêts sur sa dette.

Si l'on suppose que les intérêts sont proportionnels à la dette, de période en période, ils vont croître avec elle, si bien que si l'on souhaite maintenir le déficit public à son niveau sans l'aggraver, il faut compenser l'accroissement des intérêts par un accroissement des impôts payés par les ménages. Avec le temps, les intérêts représenteront la partie prépondérante du revenu des ménages et le taux d'imposition augmentera jusqu'à tendre vers 100%. Il est probable qu'il soit devenu insupportable bien avant de parvenir à ce seuil.

Si l'État décide de ne pas accroître les impôts mais d'accentuer les déficits, la dette devient très vite explosive et l'État peut de plus en plus difficilement assurer le service de la dette, ce qui peut le mener à la faillite.

Les politiques keynésiennes de relance de l'activité économique financées par emprunt auprès du public permettent donc d'atténuer les cycles économiques dans un contexte de croissance à long terme durable mais, si les conditions économiques sont telles que l'insuffisance de l'investissement privé se prolonge, elles s'avèrent dangereuses et il faut alors imaginer d'autres stratégies pour maintenir le plein-emploi.

Une histoire de pyramides

Il y a plusieurs milliers d'années, les pharaons d'Égypte prenaient plaisir à se faire construire des pyramides. Comme les pyramides étaient pratiquement inusables, les pharaons pouvaient poursuivre leur accumulation de richesse indéfiniment, il suffisait pour cela qu'ils utilisent une partie de la main-d'œuvre égyptienne pour leur construction.

Aujourd'hui, la situation a bien changé. D'une part les pyramides n'existent plus et tous les biens se détériorent avec le temps, d'autre part l'accumulation de richesses par les ménages ne se fait plus principalement sous forme de biens mais sous forme de titres financiers émis par les entreprises.

Au niveau global, l'accumulation de richesse des ménages n'est que la contrepartie de l'accumulation des entreprises. Mais l'accumulation des entreprises et celle des ménages répondent à des logiques tout à fait différentes.

Les entreprises n'accumulent des richesses que sous forme de biens d'investissement et elles ne le font que pour satisfaire à un accroissement de la demande des ménages en biens et services, c'est-à-dire en produits, ou pour améliorer leur productivité.

À l'inverse, le désir d'accumulation des ménages est permanent, c'est-à-dire que, comme les pharaons, ils voudraient continuer à s'enrichir indéfiniment et ils pensent pouvoir le faire car, comme les pyramides, les titres financiers sont inusables en l'absence d'inflation.

Malheureusement pour les ménages, leur patrimoine est lié à celui des entreprises. Aussi, lorsque la croissance est nulle, l'accumulation des entreprises est également nulle, si bien que le désir d'accumulation des ménages se heurte à une impossibilité. Les ménages vont alors tenter de continuer à accumuler en diminuant leur demande en produits, ce qui réduit l'activité et pèse négativement sur l'investissement. C'est la crise.

De nouvelles pyramides ?

Lorsque, pour éviter la crise, l'État se met en déficit et se finance auprès de la banque centrale, l'endettement public a pour contrepartie une croissance de la masse monétaire. La monnaie émise étant remboursable non aux ménages mais à la banque centrale qui est généralement publique, le déficit peut être durable. Cependant, l'accroissement de la demande en produits générée par le déficit public peut se traduire par de l'inflation lorsqu'on se rapproche du plein-emploi. La conséquence en est une dégradation du pouvoir d'achat de la monnaie et des actifs financiers détenus par les ménages.

Ainsi, lorsque l'État finance le déficit public par des emprunts auprès de la banque centrale, le patrimoine des ménages s'érode au cours du temps tout comme s'érode le capital physique des entreprises, l'accumulation des ménages atteint alors un plafond lorsque la dégradation de leur patrimoine due à l'inflation arrive à un niveau tel qu'elle compense leur épargne.

Mais les ménages souhaitent que leur patrimoine conserve sa valeur au cours du temps. Ils rêvent d'actifs inusables qui, comme les pyramides, leur permettront une accumulation perpétuelle. L'État peut décider de les aider à réaliser leur rêve. Pour cela, il peut décider de laisser se développer des déficits budgétaires et les financer, non par une émission monétaire, mais par des emprunts auprès des ménages. La croissance des titres à masse monétaire constante a pour conséquence une augmentation des taux d'intérêt.

Du fait de la croissance des taux d'intérêt, une part de plus en plus importante du déficit public provient du paiement d'intérêts et non plus de paiements de salaires et d'achats de biens et services. À montant égal, ce déficit génère moins de tensions inflationnistes car les ménages percevant les intérêts ont généralement un taux d'épargne supérieur à la moyenne. Si, de plus, l'État maintient son déficit à un niveau raisonnable, alors l'inflation reste contenue à un niveau inférieur à celui des taux d'intérêt.

Ainsi, non seulement le pouvoir d'achat du patrimoine financier détenu par les ménages ne se détériore plus avec le temps, mais il peut croître de lui-même grâce à des taux d'intérêt réels positifs.

Lorsque l'État finance son déficit par des emprunts auprès des ménages, leur patrimoine peut continuer à croître tant que la dette publique reste supportable.

Ainsi, si l'on compare les titres financiers à des pierres et le patrimoine des ménages à des pyramides, l'État peut fournir aux ménages des pierres pour la construction de leurs pyramides en accroissant la dette publique, mais il a le choix entre deux politiques, l'une favorisant l'érosion du patrimoine par un financement monétaire du déficit, l'autre préservant le patrimoine de l'érosion grâce à des emprunts aux ménages qui pourront alors rêver de faire mieux que les pharaons.

Chacune de ces politiques présente des inconvénients, la première est de reposer sur l'inflation, ce qui pose des problèmes par ailleurs, elle n'est applicable que lorsque la banque centrale conserve le contrôle de la masse monétaire pour maintenir l'inflation à un niveau raisonnable. La seconde politique a pour principal inconvénient de ne pas être durable car elle repose sur un endettement toujours croissant de l'État.

Cependant, une troisième politique ne présentant pas ces inconvénients est possible.

Les impôts en capital

Nous avons supposé jusqu'à maintenant que les impôts venaient en déduction du revenu. Ce n'est pas vrai pour tous les impôts, les impôts que les comptables nationaux nomment impôts en capital viennent en déduction du patrimoine des ménages et non de leur revenu.

Les impôts en capital sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur des actifs détenus par les unités institutionnelles. Les principaux impôts en capital sont les droits de succession.

Du fait leur caractère exceptionnel, les impôts en capital, comme tous les transferts en capital, ont un impact relativement limité sur la consommation. Par exemple, un ménage qui consomme habituellement 80% de son revenu ne va pas consommer 80% d'un héritage lorsqu'il le reçoit. Il est plus probable que sa consommation augmentera principalement du fait de l'augmentation de revenu que générera son héritage. À l'inverse, un ménage qui subit une perte exceptionnelle ne va généralement pas réduire sa consommation, sauf si sa perte a un impact négatif sur son revenu.

Les comptables nationaux définissent donc le revenu uniquement à partir des opérations courantes, c'est-à-dire :

Revenu = valeur ajoutée + transferts courants reçus − transferts courants versés

Les principaux transferts courants sont les salaires, les revenus de la propriété et les impôts courants.

La définition de l'épargne n'ayant pas changé, on en déduit que l'épargne correspond à l'enrichissement des ménages consécutif aux seules opérations courantes, ce que l'on pourrait appeler l'enrichissement courant, et exclut l'enrichissement ou l'appauvrissement provenant d'évènements exceptionnels, notamment les impôts en capital.

L'égalité entre l'investissement net et l'épargne reste vérifiée mais, dans cette équation, l'investissement net représente toujours l'enrichissement total de la société et non seulement son enrichissement courant car, au niveau global, les transferts en capital reçus et versés s'annulent.

Lorsque l'investissement net est nul ou insuffisant, un déficit courant de l'État peut relancer l'économie et rétablir le plein emploi.

Afin d'éviter de choisir entre l'inflation et un endettement public qui risque d'être rapidement explosif, il est possible de combler le déficit public courant par des impôts en capital, notamment des droits de succession, sans porter atteinte à l'activité puisque ces impôts n'ont que peu d'impact négatif sur la consommation.

Dans son principe, cette solution est très simple à comprendre. Lorsque l'investissement net est durablement nul ou très faible, le problème vient de la volonté d'enrichissement des ménages qui devient durablement supérieure à l'enrichissement réel global de la société.

Si on laissait aux ménages la possibilité de s'enrichir tout au long de leur vie et que, à leur mort, cet accroissement de richesse soit transféré à l'État grâce à des droits de succession, la volonté de chaque ménage de s'enrichir ne serait pas incompatible avec un maintien à un niveau constant de la richesse détenue par l'ensemble des ménages.

Notons ici qu'il n'est pas nécessaire que toute la richesse accumulée par les ménages pendant leur vie soit prélevée, il suffit que le taux de prélèvement soit suffisamment élevé pour la stabiliser rapidement.

La théorie keynésienne nous rappelle que la mort est une condition nécessaire à la vie. La vie est mouvement, croissance, lorsqu'un organisme se développe, il consacre une part de ses ressources à sa croissance et une autre part à son entretien. Plus il avance dans son développement et plus la part consacrée à son entretien est importante, il arrive nécessairement un moment où il consacre toutes ses ressources à sa conservation, si bien qu'il ne peut plus évoluer pour affronter un environnement en perpétuel changement. Il est alors temps pour lui de laisser la place à un plus jeune.

En économie, lorsque les individus veulent vivre éternellement sur un plan symbolique en transmettant leur patrimoine à leurs descendants, ils leur lèguent certes un capital mais aussi le fardeau de son entretien. Une société d'héritiers est donc nécessairement conservatrice et peu capable d'affronter les changements de son environnement.

La volonté de croissance des héritiers ne peut être satisfaite que par la perte d'une partie de leur héritage, s'ils refusent que cette perte puisse intervenir au niveau individuel par des droits de succession, elle interviendra nécessairement au niveau collectif et prendra la forme d'une crise économique.

Auteur : Francis Malherbe

- La théorie générale

- L'essentiel de la théorie

- Vidéos Youtube

- Principes fondamentaux de la comptabilité nationale

- Histoire de la comptabilité nationale

- Le champ de la comptabilité nationale

- Présentation générale

- Les opérations sur biens et services

- Les opérations de répartition

- Valeur ajoutée, revenu et épargne

- Les administrations publiques

- Banques et assurances

- Le reste du monde

- Séquence simplifiée des comptes

- Le tableau économique d'ensemble

- Tableaux des ressources et des emplois

- Prix et volumes

- Le produit intérieur brut

- Produits de la propriété intellectuelle

- Les comptes de patrimoine

- Extensions du système

- L'arbitrage

- Théorie économique et comptabilité nationale

- Exercices de comptabilité nationale

- Débats

- Des comptes d'entreprises aux comptes nationaux

- Secteurs et branches

- Séquence complète des comptes

- Agrégats et principales opérations

- Nomenclatures et comptes

- Analyse des comptes nationaux

- Le système européen des comptes

- Comptes nationaux

- Vidéos Youtube

- Ce site n'utilise pas de cookies, ne collecte aucune information sur ses visiteurs et ne comprend pas de publicité